Kraft vs Rehatraining

KRAFT VS REHATRAINING

In diesem Beitrag klären wir die Unterschiede zwischen Kraft- und Rehatraining, räumen einige Mythen aus dem Weg und zeigen dir, bei welchen Indikationen Kraft- oder Rehatraining zum Einsatz kommt. Es ist entscheidend, den Unterschied zu kennen, da dies den Verlauf einer Rehabilitation maßgeblich beeinflusst und auch Einsteigern im Fitnesstraining von Nutzen sein kann. Warum das so ist, erläutern wir im Folgenden.

Vielleicht kennst du es auch: Du bist oder warst mitten in einem Rehaprozess, betreut durch einen Physiotherapeuten. Du hast bereits mit Gewichten wie Kurz- oder Langhanteln oder an Geräten gearbeitet. Nun steht ein „Kontrolltermin“ bei deinem Arzt an, und du berichtest ihm, dass du in der Therapie schon mit Gewichten gearbeitet hast, oder erklärst, dass du mit Krafttraining begonnen hättest. Dein Arzt entgegnet, dass es zu gefährlich oder zu früh sei, mit Krafttraining zu beginnen oder Gewichte zu stemmen. Du wunderst dich, gehst mit einem schlechten Gefühl aus der Sprechstunde und denkst, du hättest deine Problematik verschlimmert oder sogar etwas kaputt gemacht. Aus Angst, dir zu schaden, möchtest du die Therapie verändern.

Was dir möglicherweise nicht klar war: Du hast dem Arzt nicht die ganze Wahrheit gesagt. Das mag zunächst seltsam klingen, aber lass es uns dir erklären.

Auch wenn du mit Gewichten gearbeitet hast, bedeutet das nicht, dass du gleich Krafttraining absolviert hast. Dennoch vermittelst du dem Arzt durch den Begriff „Krafttraining“, dass du schwere Gewichte nahe deiner maximalen Muskelkraft bewegt hast – was nicht der Fall war, jedoch so wirken kann. Je nach Problematik (z. B. Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfall, Operation, Bänderriss) kann das Bewegen in der Frühphase von sehr hohen Lasten tatsächlich eine Verschlechterung der Situation zur Folge haben, da das Gewebe möglicherweise noch nicht belastbar genug ist. Insofern könnte dein Arzt mit der Einschätzung, dass die Therapieintensität zu hoch sei, vorerst recht haben.

Was dein Arzt jedoch nicht weiß: Du hast kein Krafttraining absolviert, sondern ein Rehatraining. Um zu verstehen, warum du trotz des Einsatzes von Gewichten nichts falsch gemacht hast – sondern im Gegenteil sogar deine Wundheilung unterstützt hast –, müssen wir den Unterschied zwischen Reha- und Krafttraining sowie deren jeweilige Indikationen klären.

Das Rehatraining

Ein Rehatraining befindet sich in einem niedrig intensiven Bereich, sprich du bewegst Gewichte welche dir eher als lächerlich leicht vorkommen oder sogar so reduziert sind, dass es nur einen Bruchteil deines Körpergewichts ausmacht. (Underload). Hast du jedoch eine Problematik mit deinem Bewegungssystem kann die Ausführung der Bewegung durch z.B .Schmerzen erschwert werden. Der wohl größte und wichtigste Unterschied zum Krafttraining ist die Belastung für unser Bindegewebe während der Ausführung. Selbst bei gleicher Übungsauswahl, ist die Intensität während der Übung so gering, dass wir dadurch keinen Kraft- oder Muskelzuwachs erreichen: wir werden weder stärker, noch muskulöser. Der Trainingsreiz welchen wir beim Rehatraining setzen ist nicht groß (schwer) genug, um Anpassungsmechanismen unseres Körpers zu initiieren!

Was bringt uns das Rehatraining dann…?

Wie bereits gesagt, werden wir durch das Rehatraining nicht zwingend stärker, was unser muskuläres System angeht, jedoch unterstützen wir unseren Körper bei der Heilung des Gewebes. Durch das Training versorgen wir die Wundstelle mit wichtigen Nährstoffen und helfen unter anderem beim Abtransport von Stoffwechselentprodukten. Nach einer Verletzung oder Schädigung unserer passiven Strukturen (Sehnen, Bänder, Knochen, Bandscheiben etc.) sind diese in den meisten Fällen zunächst nicht belastbar genug für schwere Widerstände. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir sie nicht belasten dürfen. Das ist wichtig zu verstehen, denn wir optimieren und beschleunigen den Prozess der Wundheilung durch ein Rehatraining um ein Vielfaches.

Durch die Anpassung der Trainingsparameter wie Bewegungsausmaß, Gewicht, Wiederholungsanzahl, Satzanzahl und Tempo der Bewegungsausführung sind wir in der Lage, unser Training so zu gestalten, dass die betroffenen Strukturen nicht überfordert, aber dennoch optimal angesprochen werden. Es entstehen Reize, welche bei der Übertragung wichtiger Signale unterstützen. Diese sorgen für eine richtige Anordnung unseres Gewebe im Wundgebiet. Dies ist ein entscheidender Effekt für weitere Schritte im Rehabilitationsprozess. Entstehen diese Signale nicht optimal, besteht die Gefahr, dass die Dauer der Wundheilung verzögert wird.

Durch die geringe Belastung des Rehatrainings sind wir in der Lage mehrmals täglich dieses Training zu absolvieren ohne dabei einen negativen Effekt zu verzeichnen. Darüber hinaus führt mehrmaliges tägliches ausführen der Übungen zu einer beschleunigten/optimierten Wundheilung und kann das Therapieziel deutlich schneller und effizienter erreicht werden. Je nach Übungsauswahl sollte das Training drei- bis fünfmal täglich durchgeführt werden.

Innerhalb der ersten Behandlung können manchmal kleine Verbesserungen spürbar sein, jedoch ist es möglich, dass es in den ersten Sitzungen zu einer gewünschten Erstverschlimmerung kommt. Diese Reaktion zeigt, dass dein Körper auf die Behandlung reagiert, und ist ein wichtiger Schritt in der Heilung. Wirf also nicht gleich die Flinte ins Korn, sondern sehe diese Phase als Investition in Schmerzfreiheit und mehr Belastbarkeit. Stattdessen solltest du versuchen, die Frequenz deines Trainings zu erhöhen, um so kleine spürbare Verbesserungen zu erhalten. Wird das Training nur 2x die Woche für 20min durchgeführt, ist mit einer deutlich verlangsamten Heilung zu rechnen.

Deine Rückmeldungen bei den folgenden Sitzungen sind essenziell, um die Reaktion deines Körpers richtig zu bewerten und weitere Anpassungen der Therapie passend einzuordnen. Hierbei klären wir, ob die Erstverschlimmerung angemessen ist, beruhigen dich und erklären die Hintergründe. Wichtig ist, dass wir trotz dieser Reaktion bei der gleichen Therapie bleiben, anstatt auf eine rein passive Behandlung umzusteigen, da dies den langfristigen Erfolg gefährden könnte. Dein Engagement und deine Geduld sind entscheidend für den Erfolg unserer gemeinsamen Arbeit.

Wann setzen wir ein Rehatraining ein?

- „Unspezifische“ Schmerzen

- Sowohl bei akuten als chronischen Rückenschmerzen

- Post-Op oder –Trauma zur Unterstützung der (Bindegewebs-)Regeneration

- Progressive Belastung des Bindegewebes nach (Sport-)Verletzungen

- Als Konfrontation mit möglichen (Bewegungs-)Ängsten

Praktisches Beispiel

Eine Person erlitt nach dem Heben einer Last einen stechenden Schmerz im Rücken. Der Einfachheit halber gehen wir nicht weiter auf Kontextfaktoren, Lebensstilbedingungen oder die Schwere der Problematik ein.

Eine Übungsauswahl von drei Übungen wurde getroffen. Bei allen Übungen wäre die Person ohne Beschwerden in der Lage, das Gewicht problemlos 20-mal zu bewältigen. Die Wiederholungszahl pro Satz wird für alle Übungen jedoch auf 8 bis 10 festgelegt. Alle drei Übungen werden jeweils fünfmal (also pro Übung fünf Sätze) ausgeführt, und dies dreimal täglich. Somit absolviert diese Person insgesamt 15 Trainingssätze pro Tag.

Beispiel:

- Übung Kreuzheben: 10kg 5×8 Wiederholungen 3 mal Täglich

- Übung Kniebeuge: 20kg 5×8 Wiederholungen 3 mal Täglich

- Übung Barbell Rotation: 5×8 Wiederholungen 3 mal Täglich

Das Krafttraining

Beim Krafttraining (Overload-Training) wird zunächst versucht, einen bestimmten Widerstand so oft zu überwinden, dass man bis zum Muskelversagen oder sehr nah daran kommt. Hierfür werden deutlich höhere Gewichte benötigt als beim Rehatraining.

Um das Ganze etwas verständlicher zu machen, nehmen wir das Beispiel des Bizepscurls: Beim Bizepscurl hälst du ein Gewicht in der Hand, beugst den Ellenbogen, um die Hantel gegen die Schwerkraft nach oben zu führen, und senkst diese dann kontrolliert zurück. Die Oberarme bleiben stabil, nur die Unterarme bewegen sich. Von Muskelversagen sprechen wir, wenn du den Arm ohne Schwung oder Ausweichbewegung nicht mehr nach oben führen kannst – du hast einfach keine Kraft mehr!

Studien haben jedoch gezeigt, dass für einen optimalen Muskel- und Kraftaufbau kein vollständiges Muskelversagen notwendig ist. Es reicht, wenn du bis kurz davor trainierst (1–2 Wiederholungen vor dem Muskelversagen)10-12. Dabei sprechen wir von den sogenannten „repetitions in reserve“ (RIR), also der Anzahl an Wiederholungen, die der Trainierende glaubt, noch ausführen zu können, bevor das Gewicht nicht mehr zu bewältigen ist.

Wirst du also schon langsamer in der Bewegungsausführung, schaffst das Gewicht gerade noch so und denkst: „Okay, vielleicht schaffe ich noch eine Wiederholung“, dann hättest du noch 1 repetition in reserve.

Warum machen wir Krafttraining?

Grundsätzlich ist das Ziel des Krafttrainings die Muskelhypertrophie (Muskelwachstum) und der Kraftsteigerung. Um dies zu erreichen, nutzen wir das Training nahe am Muskelversagen sowie den progressive overload. Dieser beschreibt vereinfacht, dass wir im Laufe der Zeit, wenn wir weiterhin Muskelwachstum und mehr Kraft generieren wollen, unsere Muskulatur mit immer neuen bzw. höheren Reizen konfrontieren müssen. Trainieren wir über längere Zeit immer nur mit denselben Trainingsparametern, wird die Anpassung unseres Muskelsystems stagnieren.

Um dies zu verhindern, passen wir unser Training an, indem wir zum Beispiel das Gewicht erhöhen und unser System so mit einem höheren Reiz konfrontieren. Dies machen wir regelmäßig in bestimmten Zeitabständen, um kontinuierlich neue, unbekannte Reize zu setzen. Auf diese Reize wird unser Körper mit einer Leistungssteigerung (Muskel-/Kraftzunahme) reagieren, damit er für die nächste Belastung besser vorbereitet ist. Wenn du dir noch unsicher bist, schau doch mal bei unserem Trainingsguide vorbei.

Die Ziele und Absichten können dabei sehr unterschiedlich und individuell sein – von gesundheitlichen Aspekten über ästhetische Gründe bis hin zu leistungssteigernden Beweggründen, wie beispielsweise der Teilnahme an Kraftdreikämpfen.

Insbesondere für ältere Personen ist Krafttraining essenziell, um belastbar für den Alltag zu bleiben und die Lebensqualität weiterhin hochzuhalten! Auch die WHO (World Health Organisation) hat dies erkannt und empfiehlt mindestens 150–300 Minuten moderate Intensität (z. B. zügiges Gehen, Radfahren) pro Woche oder mindestens 75–150 Minuten hohe Intensität (z. B. Joggen, Schwimmen) pro Woche. Kombiniert mit mindestens 2 mal 30min Krafttraining pro Woche.

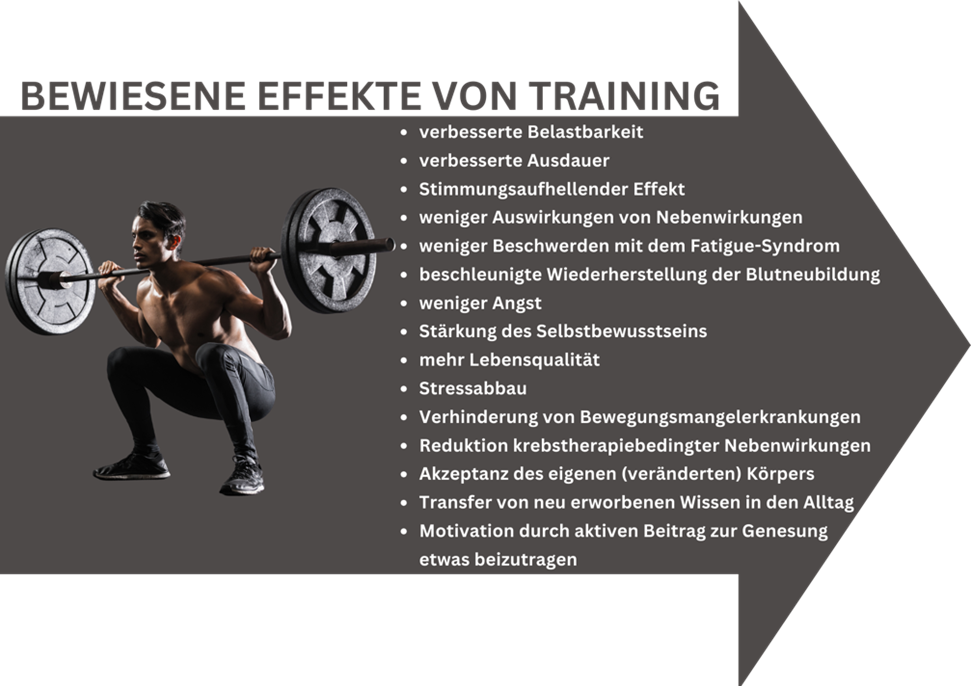

Welche Effekte hat das Krafttraining auf unseren Organismus?

Hier ist eine Liste der Effekte, die wissenschaftlich untersucht und bestätigt sind: 2-9

- Steigerung der Muskelmasse

- Verbesserung der Maximalkraft: eine höhere Maximalkraft steigert die Leistungsfähigkeit z.B höhere Sprint- und Sprungleistungen

- Sturzprophylaxe: ein geringeres Sturzrisiko, insbesondere für ältere Personen, senkt ebenfalls das Risiko für Verletzungen wie Knochenbrüche, Bänderrisse etc.

- Verletzungsprävention: Eine höhere Belastbarkeit des Bindegewebes sorgt selbst bei Stürzen zu einen verminderten Verletzungsrisiko

- Bessere Wundheilung: Kommt es zu einer Verletzung, profitierst du durch vorheriges regelmäßiges Krafttraining von einer besseren Prognose und einer schnelleren Wundheilung

- Schmerzlindernde Effekte: Reduzierte Schmerzempfindung und eine verbesserte Fähigkeit des Körpers zur Schmerzbewältigung

- Entzündungshemmende Effekte und Stärkung des Immunsystem: Durch die Produktion von Myokinen (bestimmte Botenstoffe) unterstützen wir den Körper bei der Bekämpfung schädlicher Substanzen.

- Verbesserung der allgemeinen Gesundheit: Das Risiko für chronische Erkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Demenz sinkt und wird positiv beeinflusst

Diese positiven Eigenschaften sind nur ein Bruchteil dessen, wozu Krafttraining in der Lage ist!

Take Home Message!

Hab keine Angst vor Gewichten, Übungen oder Training, selbst kurz nach einer Verletzung, Operation oder bei Schmerzen. Natürlich muss das Ganze individuell betrachtet werden, und du solltest niemals ohne fachliche Expertise einfach mit einem Training beginnen, wenn dein Körper funktionell oder strukturell beeinträchtigt ist.

Durch unsere Betreuung kannst du jedoch sicher sein: Jeder unserer Mitarbeiter ist geschult und fachlich in der Lage, deine Situation kompetent zu bewerten. Dein Körper wird es dir danken, belastet zu werden, um so effektive Signale für die Wundheilung zu erhalten und den Grundstein für eine erfolgreiche Rehabilitation zu legen.

Ist das Rehatraining abgeschlossen, lautet unsere klare Empfehlung, die Intensität weiterhin zu steigern und aus dem Rehatraining (Underload-Training) ein Krafttraining (Overload-Training) zu machen. Krafttraining ist die Lösung für ein langes, gesundes Leben. Unser Ziel ist es, so viele Menschen wie möglich für diese Form des Trainings zu begeistern, um all die positiven Effekte, die wir aufgezählt haben, auszulösen und ihre Lebensqualität nachhaltig zu steigern!

Quellenangabe:

- Van den Berg, F. (Ed.). (2022). Angewandte Physiologie: Band 1: Das Bindegewebe des Bewegungsapparates verstehen und beeinflussen. Georg Thieme Verlag.

- W. L. Westcott, „Resistance Training is Medicine: Effects of Strength Training on Health“, Curr. Sports Med. Rep., Bd. 11, Nr. 4, S. 209, Aug. 2012, doi: 10.1249/JSR.0b013e31825dabb8.

- T. J. Marcell, „Sarcopenia: causes, consequences, and preventions“, J. Gerontol. A. Biol. Sci. Med. Sci., Bd. 58, Nr. 10, S. M911-916, Okt. 2003, doi: 10.1093/gerona/58.10.m911.

- Miriam E. Nelson u. a., „Effects of High-Intensity Strength Training on Multiple Risk Factors for Osteoporotic Fractures: A Randomized Controlled Trial“, JAMA, Bd. 272, Nr. 24, S. 1909–1914, Dez. 1994, doi: 10.1001/jama.1994.03520240037038.

- Maria A. Fiatarone u. a., „High-Intensity Strength Training in Nonagenarians“, 2017.

- Gary R. Hunter u. a., „Resistance training increases total energy expenditure and free-living physical activity in older adults.“, J. Appl. Physiol., Bd. 89, Nr. 3, S. 977–984, Sep. 2000, doi: 10.1152/jappl.2000.89.3.977

- F. C. Hagerman u. a., „Effects of high-intensity resistance training on untrained older men. I. Strength, cardiovascular, and metabolic responses“, J. Gerontol. A. Biol. Sci. Med. Sci., Bd. 55, Nr. 7, S. B336-346, Juli 2000, doi: 10.1093/gerona/55.7.b336.

- J. H. S. Holviala, J. M. Sallinen, W. J. Kraemer, M. J. Alen, und K. K. T. Häkkinen, „Effects of strength training on muscle strength characteristics, functional capabilities, and balance in middle-aged and older women“, J. Strength Cond. Res., Bd. 20, Nr. 2, S. 336–344, Mai 2006, doi: 10.1519/R-17885.1.

- Cortell-Tormo, J. M., Sánchez, P. T., Chulvi-Medrano, I., Tortosa-Martínez, J., Manchado-López, C., Llana-Belloch, S., & Pérez-Soriano, P. (2018). Effects of functional resistance training on fitness and quality of life in females with chronic nonspecific low-back pain. Journal of back and musculoskeletal rehabilitation, 31(1), 95–105. https://doi.org/10.3233/BMR-169684

- Refalo, M. C., Helms, E. R., Trexler, E. T., Hamilton, D. L., & Fyfe, J. J. (2023). Influence of Resistance Training Proximity-to-Failure on Skeletal Muscle Hypertrophy: A Systematic Review with Meta-analysis. Sports medicine (Auckland, N.Z.), 53(3), 649–665. https://doi.org/10.1007/s40279-022-01784-y

- Robinson, Z. P., Pelland, J. C., Remmert, J. F., Refalo, M. C., Jukic, I., Steele, J., & Zourdos, M. C. (2024). Exploring the dose–response relationship between estimated resistance training proximity to failure, strength gain, and muscle hypertrophy: A series of meta-regressions. Sports Medicine, 54(9), 2209-2231.

- Refalo, M. C., Helms, E. R., Robinson, Z. P., Hamilton, D. L., & Fyfe, J. J. (2024). Similar muscle hypertrophy following eight weeks of resistance training to momentary muscular failure or with repetitions-in-reserve in resistance-trained individuals. Journal of sports sciences, 42(1), 85–101. https://doi.org/10.1080/02640414.2024.2321021